江戸浮世絵研究所について

江戸浮世絵研究所は、江戸時代を代表する浮世絵師である、葛飾北斎・東洲斎写楽・喜多川歌麿・歌川広重・鈴木春信・歌川国貞(3代 豊国)・渓斎英泉の7人の作品を中心に、複製錦絵の製作・販売やイベント企画等を行っている浮世絵(特に錦絵)に特化した株式会社 養玲社の事業となります。

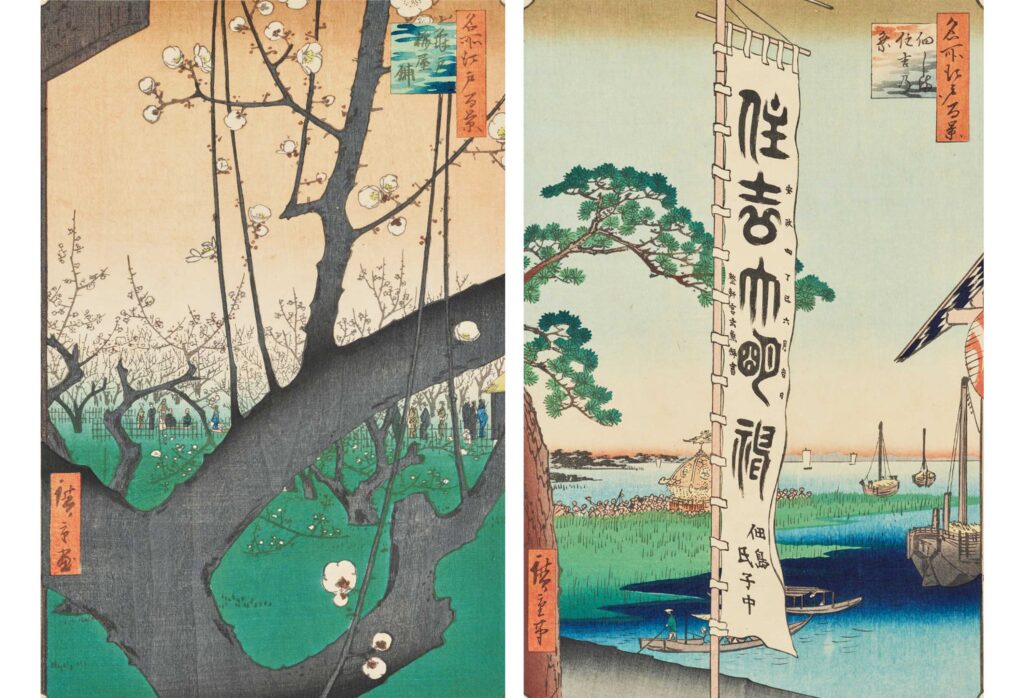

製作・販売する錦絵は、主に東京国立博物館・メトロポリタン美術館・巻菱湖記念時代館の所蔵品の複製品になります。新たに版を作る復刻とは違い、『江戸浮世絵研究所』の製品は、江戸時代のオリジナル品からの写真画像・スキャニングによる複製品になります。その為、当時の繊細な彫師の技術や時代が生み出すしなやかさで柔らかさを感じさせる雰囲気などもご覧いただけます。

株式会社 養玲社のメイン事業は、江戸時代後期に「唐様」第一の書家として名を挙げた『巻菱湖』の書を中心に、奈良期から明治期頃までの「日本の書」と「江戸の書」を発信してる巻菱湖記念時代館(文字の博物館)の運営になります。

江戸時代を代表する日本の文化のひとである浮世絵・錦絵をお愉しみください。

江戸浮世絵の魅力

江戸浮世絵

浮世絵は、言葉のとおり、浮世の絵であって、この世のことを題材とした絵である。すなわち、あの世のことを題材とする仏画や空想的な理想郷を描く水墨画などとは違い、現在流行の風俗や、役者・遊女などの人気者、あるいは現実の風景や花鳥などを対象として描いた親しみやすい絵画(主に木版画)であった。浮世絵の中でも木版多色摺の物を『錦絵』という。

1枚の版画は基本的に蕎麦1.2杯ほどの安価な値段(現在の数百円ほど)で入手できたということもあり、大人はもとより、子供までも親におねだりをして買われていた。

贈り物としての浮世絵(錦絵)

また、徳川将軍の幕府が所在する江戸は、参勤交代の制度によって諸大名とその家来が日本各地の藩地と江戸を定期的に往来しており、その折に、安くて軽く色美しい浮世絵版画(錦絵)は家族や親戚・友人などへの格好の土産物として全国各地にもたらされた。

浮世絵は、江戸の庶民だけが対象の商品ではなかったのである。

皆に愛される浮世絵

士農工商に分かれた厳しい身分制度と地域ごとの領主が支配をした封建制度のもと、江戸の庶民のみによって支持されたと思われがちな浮世絵は、実は各地・各層の老若男女にも愛されるものでなければならなかった。一部の愛好者だけをターゲットにするのではなく、多くの人の好みに合うように、浮世絵の題材や表現は人間の普遍的な情緒や美意識に訴える工夫がなされるのであった。

一流絵師 × 越後 門出和紙

北斎の強い造形美、写楽の圧倒的迫力、歌麿のしなやかな艶、三枚絵の臨場感など、江戸浮世絵(錦絵)は、瞬時に江戸の景色・情緒を与えてくれる。

文化文政(1800年頃)の時期を中心に町人文化の最盛期といわれた化政文化期に円熟した浮世絵・錦絵の世界。長い年月を経て、江戸時代というの風土が生んだ一流絵師たちの描いた作品は江戸の庶民はもとより、日本の各地にとどまらず、外国人の美意識にも訴え、近年では、欧米やアジアの人たちをもその魅力のとりこにしている。

江戸浮世絵研究所では、和紙の最高峰「越後 門出和紙」を使用して現代に残る浮世絵(錦絵)の製作(複製)も行っており、江戸の景色・情緒をみなさまへお届けしております。