葛飾北斎(Katsushika Hokusai)

葛飾北斎は(1760-1849)は、江戸時代後期に活躍をした日本を代表する浮世絵師の一人である。

70年にわたって浮世絵の全てのジャンルにおいて第一線でえがき続けた巨人である。晩年の北斎は為一の画号を用いて活動をしている。

70歳を過ぎてからの『富嶽三十六景』、『諸国滝廻り』などの風景画は、合理的な空間構成・動感と緊張感に富む構図など、円熟した北斎でしかなしえなかった世界観である。

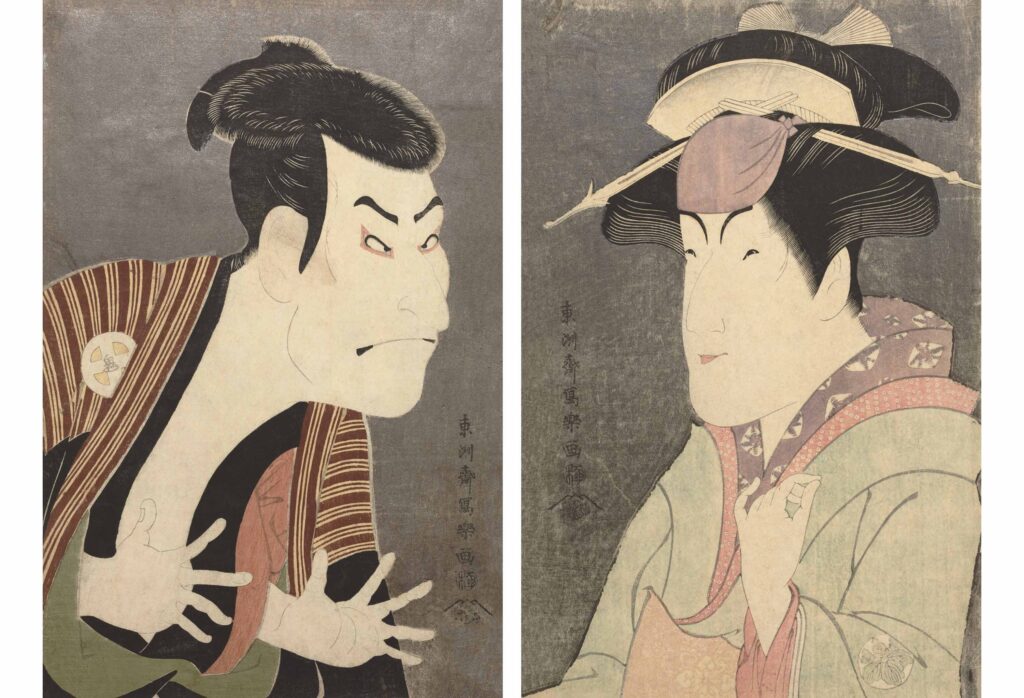

東洲斎写楽(Toshusai Sharaku)

東洲斎写楽(生没年不詳)は、江戸時代中期の浮世絵師である。

約10か月の短い期間に役者絵その他の作品を版行したのち、忽然と姿を消した謎の絵師として知られ、寛政6年(1794年)5月から翌年の寛政7年(1795年)1月にかけての約10か月の期間内に、145点余の作品を刊行している。

寛政6年5月に刊行された雲母摺、大判28枚の役者の大首絵は、デフォルメを駆使し、目の皺や鷲鼻、受け口など顔の特徴を誇張してその役者が持つ個性を大胆かつ巧みに描き、また表情やポーズもダイナミックに描いたそれまでになかったユニークな作品である。その個性的な作品は強烈な印象を残さずにはおかない。

喜多川歌麿(Kitagawa Utamaro)

喜多川歌麿(1753年- 1806年)は、江戸時代後期に活躍した浮世絵師である。

1790年頃から描き始めた「美人大首絵」で人気を博した。

全身像で精緻な大判のシリーズもあったが、「当時全盛美人揃」「娘日時計」「歌撰恋之部」「北国五色墨」など大首美人画の優作を刊行した。

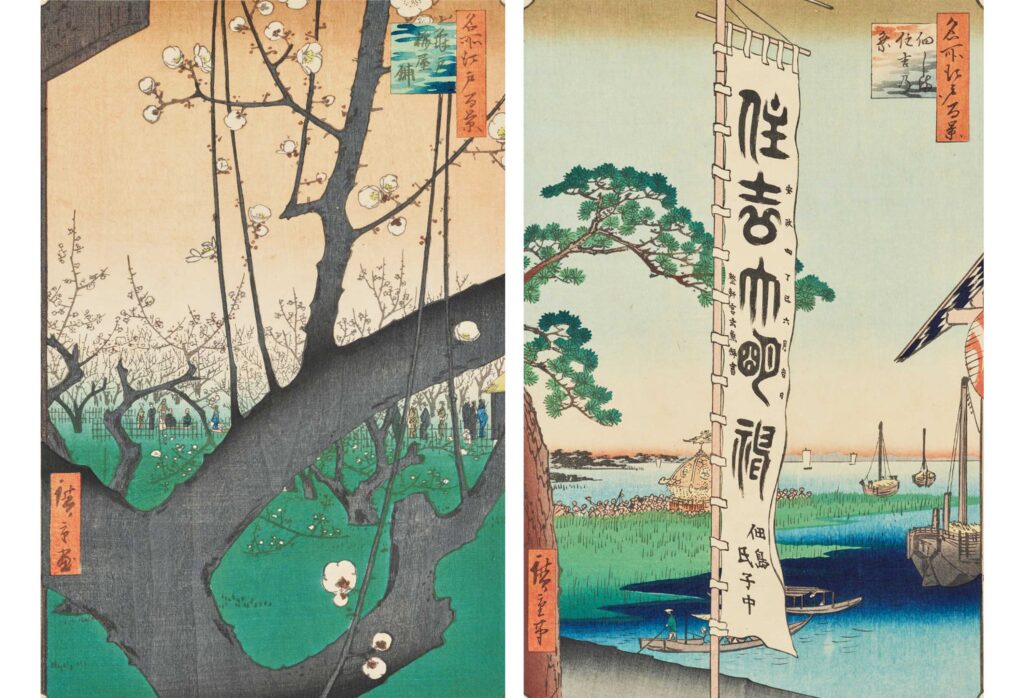

歌川広重(Utagawa Hiroshige)

歌川広重(1797-1858)は、江戸時代の浮世絵師である。本名は安藤重右衛門といい、「安藤広重」と呼ばれたこともある。

江戸の定火消しの安藤家に生まれ家督を継ぎ、その後に浮世絵師となり、風景を描いた木版画で大人気の画家となり、ゴッホやモネなどの西洋の画家にも影響を与えた。

広重の作品は、ヨーロッパやアメリカでは、大胆な構図などとともに、青色、特に藍色(ヒロシゲブルー)の美しさで評価が高い。

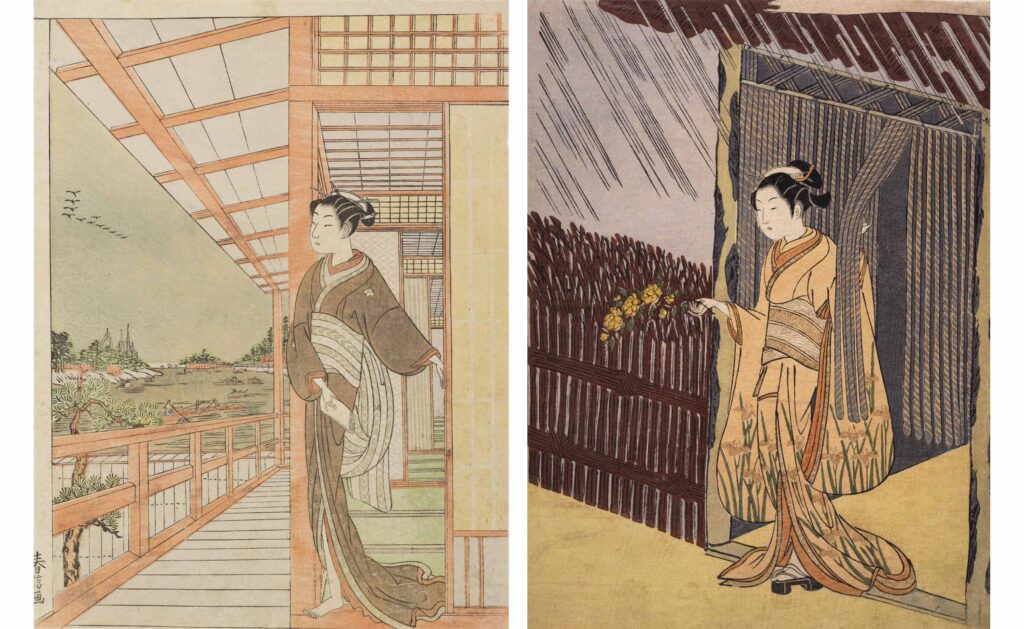

鈴木春信(Suzuki Harunobu)

鈴木春信(1725-1770)は、江戸時代中期の浮世絵師である。

細身で可憐、繊細な表情の美人画で人気を博し、浮世絵というとまず思い浮かべる木版多色摺りの錦絵誕生に決定的な役割を果たし、後の浮世絵の発展に多大な影響を及ぼした。

現存する作品数は、1000点ほどとされる。後世の人気浮世絵師たちと比べると、1図あたりの残存数が少なく、しかも主要作品の多くが日本以外にある。

歌川国貞(Utagawa Kunisada)

歌川国貞(1786-1865)は、江戸時代後期の浮世絵師で、のちの3代目・歌川豊国である。

国貞は初代歌川豊国の門人で、面長猪首型の美人画が特徴である。

作品の数は浮世絵師の中で最も多い。その作品数は1万点以上に及ぶと言われ、役者絵は師をも越えたと評価された。

渓斎英泉(Keisai Eisen)

渓斎英泉(1791-1848)は、江戸時代後期に活躍した日本の浮世絵師である。

独自性の際立つ退廃的で妖艶な美人画で知られている。その一方で風景画でも知られており、「木曽街道六十九次」では歌川広重と合作している。

英泉は、独自の妖艶な画風で人気を博することになる。6頭身で胴長、猫背気味という、屈折した情念の籠った女性像が特徴である。また下唇が厚く、下顎が出たような顔も特徴的といえる。遊女を妖艶さと強い意志を湛えた眼差しを持つ女性として描いた。

画像出典:巻菱湖記念時代館・国立文化財機構所蔵品統合検索システム